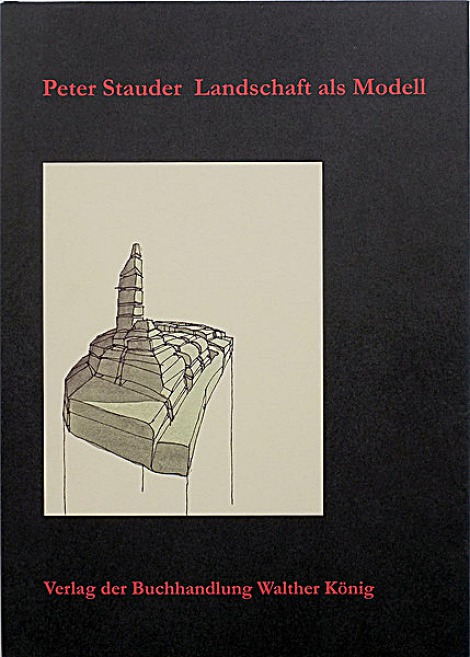

Peter Stauder. Landschaft als Modell

Verlag der Buchhandlung Walther König >> : Köln 2009

Textbeiträge:

Vanessa Joan Müller. Verräumlichte Welt.

Peter Stauder. Landschaft als Modell.

Verräumlichte Welt

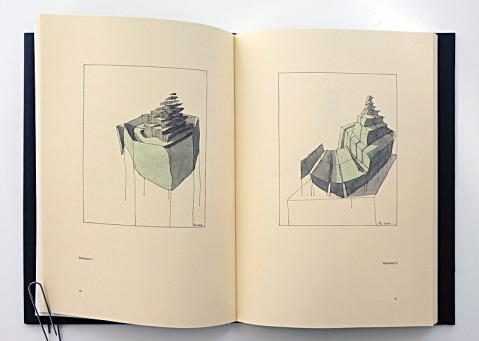

Die Zeichnungen von Peter Stauder sind abstrakt gehaltene Ideenbilder möglicher Landschaften. Sie präsentieren sich als modellhafte Konstruktionen, zeigen auf Sockel arrangierte Fragmente potenzieller Räume. Ihre aus der Abstraktion gewonnene Anschaulichkeit, ihr gewissermaßen simulatives Potenzial teilen sie mit bestimmten Computerprogrammen, die aus wenigen Daten räumliche Konstellationen generieren. Andererseits scheinen sie von einer Ruinenästhetik geprägt, einer Fragmenthaftigkeit, die sie als Teil eines verlorenen Ganzen imaginieren lässt. Zukunft und Vergangenheit verschmelzen in ihnen in einer eigenartigen Virtualität, die auch daraus resultiert, dass der Gedanke des Konstruierten bildhaft in Erscheinung tritt. Im Kontext des Landschaftsmotivs scheint er zunächst abwegig, bei näherer Betrachtung jedoch überaus evident. Landschaft präsentiert sich in diesen Zeichnungen als immer schon konstruierte, vorgedachte Wirklichkeit. Sie artikuliert sich als in Form gebrachte Natur, die modular auf ihre Bildwerdung hin modelliert wird. Mehr noch, über die Titel der einzelnen Zeichnungen entfaltet sich das ganze Repertoire menschlichen Umgangs mit der Landschaft. Die militärische Landnahme, die parzellierte Topografie des Wald- und Gebirgsstücks, die nur bildlich zu versöhnenden Gegensätze von Natur und ihrer kulturellen Überformung – Landschaft erweist sich stets nur aus der Inbezugsetzung des Subjekts zur Natur erklärbar. Erst durch den distanzierten Blick auf die Natur als etwas dem Menschen Gegenübergestelltes formiert sie sich. So wie die Subjektwerdung des Menschen von der Negation seiner Naturgebundenheit bestimmt ist, führt der Zeichenstift in seiner abstrahierenden Interpretation der Wirklichkeit den Prozess der kontrollierten Aneignung fort. Die Vorstellung einer unberührten Natur, das machen die bildlichen Entwürfe von Peter Stauder deutlich, ist ebenso ein Trugschluss wie die Idee einer voraussetzungslosen Wahrnehmung derselben.

Bereits die klassische Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts war der Vorstellung einer geordneten und erst dadurch bildwürdigen Natur verpflichtet. Die prägnantesten kunsthistorischen Beispiele der Landschaftsmalerei sind kompositorische Meisterstücke, die jenseits topografischer wie botanischer Empirie synthetische Landschaften erschaffen, in denen sich nahe und ferne Welten begegnen. Nicolas Poussin gilt als Meister der „heroischen Landschaft“, in der sich Antikenzitate und zeitgenössisches Arkadien treffen. Konkrete Vorbilder für seine Gemälde gibt es nicht. Tatsächlich entstanden sie nach bühnenartig gestaffelten Modellen, in denen Vorder-, Mittel- und Hintergrund jeweils eigene Landschaftstopografien repräsentieren und in die Menschen als Wachsfigurmodelle integriert wurden. Seine Malerei basiert auf einer Idee artifizieller Landschaft, die wir aber so internalisiert haben, dass wir dazu tendieren, unsere Umwelt diesem Ideal anzupassen und von Landschaftspanoramen erst dann beeindruckt sind, wenn diese bildlichen Schöpfungen ähneln.

In dem Maße, wie die Natur nur als Materie und Objekt menschlicher Naturbeherrschung angesehen wird, bleibt sie folglich ein Objekt ästhetischer Empfindungen ohne eigene Subjektivität. Bereits seit der idealistischen Ästhetik wird das Kunstschöne gegenüber dem Naturschönen privilegiert, wenngleich das Nachahmungsdiktum der Kunst mit Philosophen wie Schelling gegenüber dem ästhetischen Prozess einer eigenständigen „natura naturans“ zurückzutreten hat. Diese sich selbst erfindende, gleichwohl um ihre kulturelle Überformung wissende Natur ist in den Werken von Stauder exemplarisch zur Schau gebracht, eine in Veränderung begriffene, produktive und dennoch wie eine archäologische Ausgrabung anmutende, längst zur gebauten Landschaft geronnene Natur, die aus diesem Verlust ihr eigentliches Sehnsuchtspotenzial gewinnt. Das „Embarquement pour Cythère“ ist denn auch in einem der Blätter zitiert, jene Einschiffung in Richtung eines imaginären Arkadien, das den Gegenpol zur rigiden Realwelt zu bilden sucht. Kythera, das ist das Synonym einer abhanden gekommenen, noch nicht ideologisch vereinnahmten Natur, die zur Projektionsfläche jener Wunschphantasien geworden ist, die im jeweiligen Hier und Jetzt keine Erfüllung finden können. Watteaus berühmtes Gemälde ist ein charakteristisches Produkt seiner Zeit, die wie kaum eine andere zuvor Herrschaftsansprüche auf die Natur erhoben hat. Es ist ein Trugbild der Versöhnung mit etwas längst Verlorenem, ein utopisches Szenario, das die Idee einer Aufhebung des Gegensatzes von Natur und Kultur dennoch als Möglichkeitshorizont und hypothetisches Konstrukt zu bewahren sucht. Hier setzten Stauders Bildfindungen an, die imaginäre Räume öffnen, architektonisch strukturieren und trotz ihrer Reduktion auf elementar mäandernde Formen unterschiedliche Denkräume aufzurufen vermögen. Kleinteilige Formen addieren sich zu komplexen Oberflächen, bilden kubische Architekturen, abstrakte Volumina und Raumkörper, die zunächst kein realweltliches Pendant zu kennen scheinen. Diese gestalteten Gebilde erinnern an nichts Konkretes, verharren selbstgenügsam in ihrem jeweiligen Ist-Zustand – eine fremde, irritierend geschichtslose Welt gebauter Zeichen, die zu chiffrieren dem Betrachter zugedacht ist. Die rhythmisierten, manchmal scheinbar organisch gewachsenen Körper blieben Entwürfe einer unergründlich abwesenden Wirklichkeit, wären da nicht die ihnen an die Seite gestellten Titel, deren Assoziationspotenzial den Verfremdungseffekt des gezeichneten und der Subjektivität des Zeichners geschuldeten Modells durchbricht. Begriffe wie „Gelände“, „Landnahme“, „Landschaft“ und „Archäologie“ fächern ein Repertoire unterschiedlicher Aneignungen des (Natur-)Raumes auf, das auf Verwandlung und Anverwandlung ebenso anspielt wie auf Eroberung und Rekonstruktion. Die weniger auf Repräsentation etwas Existenten denn auf Erschaffung eines referenziellen Denkraumes abzielenden Zeichnungen suchen den Vergleich mit bestehenden Formationen des Landschaftsraumes, die ihrerseits zu konstruierten Denkfiguren gerinnen. Auch im Realraum erweist sich die Landschaft schließlich in vielen ihrer Ausformulierungen als artifizielles, mehrfach ideologisch aufgeladenes Konstrukt, das die Abgrenzung zur vermeintlich herrschaftsfreien Natur sucht. Ein prägnantes Beispiel, der klassische französische Landschaftspark, ist eine feudale Bauaufgabe par excellence, die über die Unterordnung der Natur unter selbst gesetzte Ideen den Herrschaftsanspruch auf diese unterstreicht. Geometrisch angelegte Parks betonen den Kunstcharakter einer sich überlegen wähnenden Schöpfung, die das Ungeordnete des Naturraums zu deklassieren sucht. Das Gegenmodell dieser auf dem Zeichenbrett erdachten „Natur“, der englische Landschaftspark, wirkt vergleichsweise ungestaltet, ist aber ein ebensolches Konstrukt, das Blickachsen inszeniert, Bäume und Büsche zu bildwürdigen Arrangements zusammengefügt und Wege anlegt, die abwechslungsreiche Ansichten des botanischen Gesamtkunstwerks ermöglichen sollen. Selbst heutige Stadtparks leben von dieser Inszenierung der Natur als das Andere des städtischen Raumes, der sich aus der Abgrenzung gegenüber dem Natürlichen konstituiert. Das Zivilisatorische gründet sich so betrachtet stets auf der Abspaltung einer als feindlich eingestuften Natur, die es zu domestizieren gilt, und sei es nur als zweite Natur im Medium der Kunst.

Bereits die Erfindung der Perspektive veränderte die Wahrnehmung der Außenwelt fundamental und fügte das Gesehene in ein mathematisch konstruiertes Raster sich verkürzender Linien und Fluchtpunkte. Die Optik der Kamera griff dieses Prinzip auf und einen starren Rahmen hinzu, der einen Bildausschnitt fixiert, Vorder- und Hintergrund stark voneinander abgrenzt und Tiefenräumlichkeit nur suggeriert. Die Filmkamera schließlich weiß Zeit und Raum zu verbinden, funktioniert aber selbst wie ein beweglicher Bildausschnitt, der sich über die Wirklichkeit legt. Auch sie setzt ins Bild, inszeniert, indem sie isoliert. Die Realistik ihrer Darstellung täuscht gleichwohl über dieses apparative Dispositiv hinweg und wahrt den Schein des Realen. Die moderne Malerei sucht deshalb bereits seit vielen Jahrzehnten vermehrt den Weg der Abstraktion, der offenkundig nur Modelle von Wirklichkeit produziert, Erfindungen von Welt, die parallel zu dieser ihre Existenz entfalten. Diese Malerei strebt nicht nach Mimesis, sondern nach einem Verständnis unserer Wirklichkeit auf Basis ihrer Strukturen. Es ist die Verweigerung eines Denkens entlang von Empirie und Effizienz. Die Möglichkeitsräume, die in der Abstraktion eröffnet werden, sprechen eine eigene Sprache und bilden ein eigenes Vokabular. Treten uns vertraute Begriffe an ihre Seite – „Waldstück“, „Gelände“, „Landnahme“ –, öffnet sich die Formenwelt und neue Sichtbarkeiten entstehen. Das Modell wird beispielhaft, verliert seine Hermetik, verweist auf einen definierten Referenzrahmen. Und genau in diesem Zwischenreich zwischen klarem Benennen und verweigerter Abbildhaftigkeit entsteht ein Denkraum, der so etwas Vertrautes wie Landschaft zum überraschend Fremden werden lässt. Nur, wo keine Landschaft zu sehen ist, wird sie in ihrer gesellschaftlichen Verhaftung sichtbar. Die reduzierten zeichnerischen Anordnungen von Peter Stauder vertrauen auf diese produktive Differenz zwischen Bild und Konzept. Begriffe werden zu Setzungen und Landschaften zu Formationen jenseits aller Implikationen des Natürlichen. In diesen zur Schau gestellten Gebilden stecken mehr Antworten, als man zunächst vielleicht vermutet

Vanessa Joan Müller, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen